序「石岡のおまつり」=常陸総社祭礼現出空間の歴史的概貌

今から約1300年前、現在恋瀬川・山王川と呼ばれている二つの川に挟まれた台地上に、壮大な都市空間が人為的に構築された。当時の常陸国の国府である。それ以前の縄文から古墳文化の時代にも、この地域における人間の営みは、数多くの出土資料や現存する古墳群から確認される。しかし、このことは茨城県内のみならず全国各地に見られるもので、この地域固有の現象ではない。この地域固有の歴史は、8世紀の初めに茨城県最初の都市空間が国家の民衆支配の表徴として人為的に構築されたことに始まる。この都市空間のなかには、合わせて10万坪以上の寺域をもつ国分寺・国分尼寺、国府中枢部の国衙、その工房の建物群があったことが、膨大な出土瓦や発掘調査の結果から確認されている。このことは当時の常陸国の政治・経済・文化の中枢としての機能のもとに大量の人間の集住を予想させる。

この古代都市は建設から200余年後の天慶2年(939)、平将門軍の焼打・掠奪にあい灰燼に帰する。破壊の記録をもってその殷賑さを偲ぶという皮肉な方法をとれば、天慶の乱直後に著された『将門記』は平将門軍の常陸国府破壊の様子を次のように記す。

……将門の兵わずかに一千余人、国府を包囲して人々が往来することを阻止した。国府の長官は詫び状を書いて降伏し、都から派遣された詔使も自ら罪に服し首をたれてかしこまった。綾錦の布や薄地の絹の高価な織物は、雲がひろがるように庶民にくばられ、精巧な珍しい財宝は算木(易に使う竹ひご)のようにばらまかれた。万にも五千にもおよぶ多量の絹布は将門の兵に奪われ、多くの家は焼かれて一時の間に煙と化してしまった。普段は屏風にかくれて姿を見せない西施(中国春秋時代の越の美姫)のような美女も裸にされて辱めを受け、国府の町の僧侶や民衆は生命の危険にさらされた。金銀を彫った鞍、瑠璃をちりばめた箱が幾千幾万、個人の家にあったわずかの財産も掠奪された。国分寺の僧尼は将門の軍兵に命乞いをし、国府に残っていた身分の高い士女はつらい生き恥を受けた。憐れむべし、国府の長官は悲嘆の涙を衣の襟でぬぐい、国府の役人は泥の上に膝を折って土下座した。この最悪の日、太陽は西に傾き、翌朝、国印と国庫の鍵が没収され、長官・詔使は将門の兵に連行された。国府の役人は悲嘆にくれながら国司の館に留り、残った将門の配下は路傍を徘徊した……

(原漢文・現代文訳)

平安時代末から鎌倉時代にかけても、この空間における常陸国府機能は継続された。現在に至るまで市内に継承された「常陸総社文書」「税所文書」によってこの時期の歴史的諸相は比較的明らかになっているが、国府中枢部がこの空間の奈辺にあったのかについては不明である。一説には古代国衙のあった石岡小学校付近が引き続き中枢部であったといわれ、また茨城付近、さらに府中中学校付近を比定する説もある。いずれにしても二つの川に挟まれたこの台地上の空間において中世常陸の国府機能が担われたのである。そして国府機能がその歴史的役割を終える南北朝時代に、国府域の一画に小規模な中世城郭がつくられ、戦国時代にかけてその規模を拡大していく。これを府中城という。この府中城の城主は、かつて常陸国府の在庁官人であった大掾氏で、国府の管掌する公領を私領化して、領主として自立した小豪族であった。ただこの大掾氏は、平安時代中期常陸に土着しその後大勢力を誇った常陸平氏の本宗を継承していたため、鹿島神宮の宗教行事の差配を行うなど、常陸の中世武家社会における伝統的存在でもあった。

天正18年(1590)、大掾氏は常陸統一をめざす佐竹氏に滅ぼされた。この時、府中城も焼失、府中城下としてかつての国府域に形成された中世都市空間も破壊された。慶長2年(1597)新たに府中領主となった佐竹氏は、大掾氏の府中城を近世城郭化するとともに、旧大掾氏家臣団屋敷地を中心に新しい町をつくりあげた。香丸氏屋敷跡に香丸町、森木氏屋敷跡に森(守)木町、その間に町の中枢則ち「中町」をつくり、その3町を中心に町立を行った。さらに周辺の寺社を集め、また従来府中城域を避けて田島−貝地−山王台−大橋を通っていた街道を町の中央部を通過させて、人々の集住をはかったのである。現在に残る近世後期の書上には次のような記述が各書にみられる。

今之町立は故之城中なり、慶長二年に成る、故の町方は長峯寺、表、村上道、尼寺ケ原、木間塚、山王台、大塚、大橋道、堀むかひ、小川道、兵崎、下は根本台まで家続き有りといふ、今の町方は所々より集まり町方に成るといふ。

かつての国府域の一部に営まれた府中城、その府中城域の一画に、慶長2年に成立したこの府中の町こそ現在の石岡市街の原型である。そしてこの町を中心に当該地域の近世的秩序が編成され、「府中領五千石」といわれる現在の旧石岡市域の大部分を含む封建的支配域が完成、その後現在に至る約400年間、この町を中心に人々の生産・生活が営まれることになる。この間、山王川沿いと園部川沿岸に新田開発が行われ、さらに明治20年代初めと昭和30年前後の町村合併により旧石岡市(平成の合併以前の石岡市)が誕生するのである。

ちなみに近世の石岡は元禄以降、徳川御三家の一つ水戸藩の「御連枝」である府中松平氏の支配下にあったが、領主は本家水戸藩と同様「定府」で、当地には陣屋にわずか20数名の藩士が常駐したにすぎない。従って町の運営は総町名主矢口家を中心に商人層からなる町役人によって担われた。そして明治維新以降、封建的桎しっ梏こくから解放されたこれら商人層によって町の繁栄がもたらされることとなる。ただ明治以降になると、町の主導的担い手は、旧来の町役人層から醸造業・米穀商などを含む新興の寄生地主的商人層へ変化する。特に明治30年代以降の石岡町は、人口の面からいうと県都水戸につぐ第二の町であり、近世以来の米雑穀・肥料・呉服などの商業、酒醤油醸造業などの旧来の伝統的な産業によって蓄積された資本を基盤として、製糸業・銀行業などの近代的な産業が勃興していく。さらに明治40年代になると、電気供給事業や鉄道業など公共的な性格をもつ企業も出現し、「石岡は本郡の中央にして市街三十余町戸数二千余有名の都会なり」(大正2年『茨城縣新治郡是』)とも記された。ここに後述のように近代総社祭礼創出の経済的背景を見出すことができる。

以上が「石岡のおまつり」=常陸総社祭礼に舞台を提供した、恋瀬川と山王川に挟まれた台地上の空間=「いしおか」の歴史的概括である。

第1節 常陸國總社宮

【総社】

一般的に総社というのは、参詣の便宜上、一定地域内にある多くの神社の祭神を一ヶ所に集めて祀った神社のことで、国・郡・郷の総社もあれば、寺院や荘園の総社もあった。文献上の初見は、「多武峯略記」という記録にある「延長四年(926)始造総社」云々という記事、これは奈良県桜井市の多武峯にある妙楽寺という寺院の総社のことで、寺院の鎮守即ち伽藍神として祀られたものであった。

総社として最もよく知られているのは国ごとに祀られた総社である。奈良・平安時代、一国の長官である「国司」の重要な任務のひとつに国内の神社の管理祭祀があった。とくに新任の国司が赴任した時、最初に国内の諸神に参拝する「神拝」は、国司の業務のなかでも最も重要な行事とされた。この神拝を簡便にするため、国府域または国府近接の地域に国内神社の神々を一堂に集めて祀ったのが、一国の総社の起源といわれる。この一国の総社の文献初見は「時範記」承徳3年(1099)2月15日条にみえる因幡国の総社である。時範記は、平時範という人が同年に因幡守として任国に下った時の約3ヶ月の日記で、現時点では国司の赴任状況を伝える唯一の史料とされる。また加賀国白山神社の縁起「白山之記」長寛元年(1163)には「およそ国々に必ず惣社・一宮の二社あり、加賀国においては白山は一宮、府南は総社なり、府南を総社と名付ることは、毎月朔日ごとに国の勅使、国の八社に詣、御幣を奉り奉礼す、かの八社を廻ること、煩有る間、一所にこれを奉祝する故、府南を総社と名付るなり」という記事もみえ、総社創祀の理由まで記されている。

このような文献記録から、一国の総社は前述「白山之記」に出てくる一宮(常陸国の場合、一宮は鹿島神宮、二宮は静神社、三宮は吉田神社)とともに11世紀後半から12世紀初頭ころ成立したとされるのが通説であり、この時期に地方における国衙祭祀を中心とした神社制度が確立したといわれる。しかし、総社・一宮の設置については中央の記録には全くみえず、中央政府の神祇官の統制・指令のもとに創設されたとは考えられない。一般的には、諸国の実際上の便宜あるいは必要性から、国によって多少の時間的・組織上の差はありながらも、結局ひとつの流行のようにほぼ似た形をとって全国に広まったものといわれる。諸国の国府近隣にはたいてい総社があるが、この総社がいつごろ何のために置かれたのかということについて、前述のような一般論が考えられるだけで、これを個別的に説明する確実な史料はほとんどないというのが現状である。

平安~鎌倉時代の間に、総社の存在を文献上確認できるのは、前述の因幡国のほかに、尾張・駿河・相模・武蔵・常陸・下野・若狭・加賀・安芸・淡路の諸国があげられ、現在その所在が確認できるのは約50ヶ国にのぼる。いずれも国府域またはその近隣に位置するが、新たに設置されたもの、国府の鎮守神であった国庁神・六所神などを総社としたもの、国府近傍の有力神社を総社としたものなど、各国の事情によってその態様はさまざまである。

【常陸國總社宮】

以上のように、その実態については極めて不明の点が多い総社であるが、そのなかにあって常陸國總社宮は、残された史料によってその史的性格が比較的明らかになっている総社のひとつである。現在總社宮には、平安時代末期から江戸時代後期の天保年間に及ぶ「常陸総社文書」50点が残されている。とくに「治承三年(1179)総社造営注文案」(総社の造営に関わる建物とその建設者を記したもの)、「永仁五年(1297)常陸国留守所下文」(鎌倉幕府が発布した永仁の徳政令に関する文書で、発布1ヶ月後に徳政令の適用を伝えるもの)、「元応元年(1319)常陸国在庁供僧等訴状」(鎌倉時代の常陸国衙の組織・構成を明らかにしたもの)、「元亨三年(1323)常陸国庁宣案」(朝廷の徳政令発布に関するもの)などは古代・中世史研究の上から極めて重要な史料となっている。

この「常陸総社文書」をはじめ、当該期の「鹿島神宮文書」などの史料から常陸國總社宮については、あくまで他の諸国総社に比較してのことではあるが、その実態が多少明らかになっている。近世後期から明治期に書かれた總社宮に関わる記述をみてみよう。

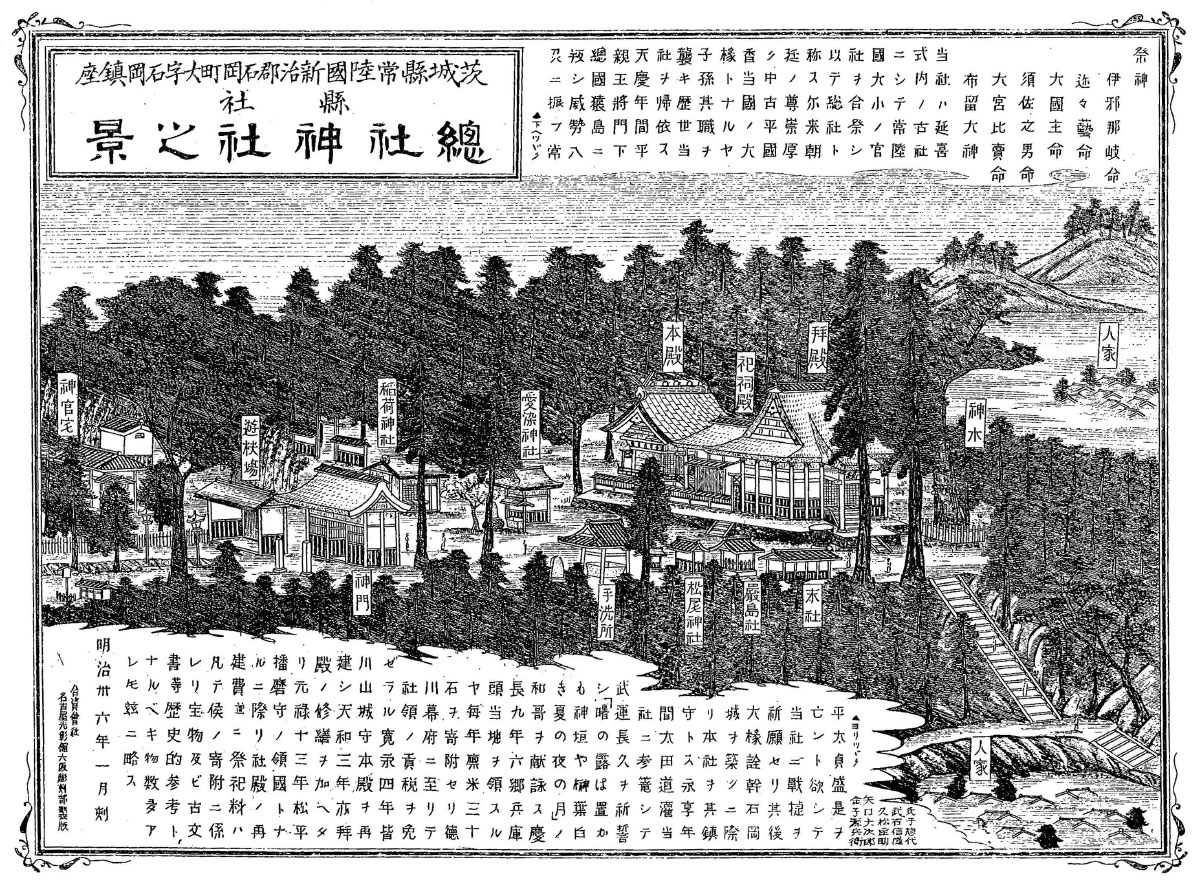

…夫より池の端を通り惣社明神へ至る、本社酉に向ゑり、当社は当所一の宮にて生土神也とて氏子甚尊敬す、毎年九月九日に祭りあり、近世此日、本社の下にてほうび角力ありて遠近の人参詣す、末社は本社の北に八龍神、牛頭天王、十六善神、右三神一社也、本社の南に松崎明神、鎌倉八龍神、高房明神三神一社也、本社向に疱瘡殿一社、天照皇太神宮一社、又飯野宮明神、笠原明神、吉田明神相殿なり、鳥居の両側に小社一社ツヽ、又本社の下に弁財天、明和安永之頃新たに社造立、酉戌に向ゑり、又随身門に俗に矢大臣左大臣といふ…。(天明4年〈1784〉「常府古跡案内しるべ」)

惣社明神 府中古城ノ後ニアリ、幣殿及拝殿アリ、神宮寺アリ、其末社ヲ高房明神、稲荷明神ト云ヒ、鎌倉八龍神ト云フ、郡郷考云、総社、今府中古城ノ後ニアリ、故趾ハ古国分尼寺アリシ尼寺ケ原ト云フアタリナリ、大掾詮国其城ヲ築ケル後、鎮守ノ為ニ移シ祭シカ(按社中ニ治承三年文書アリ、吉田、筑波、静、稲田、大国玉ナド国中式社ヲ舞殿等マデ配祭セシ様ニ見エタリ、惜哉其首闕損シテ全カラズ、五畿内志ニ、総社ノ事ヲ載テ、伝云フ、国府必建社、有事於国内官社、国司率僚属、先修典礼於此、其儀猶京師神祇官トアルハ、何レヨリノ伝ナルヤ、詳ナラザレドモ、此残闕ノ文書ニ校スルニ、総社トハ、一国ノ式社ヲ総祭セシ社ノ称ナルベシ、其創立年代ハ、知ルニ由ナケレドモ、神護景雲元年、春日社ヲ建テ、貞観元年、石清水宮ヲ建シ類モアレバ、其世近キアタリニ、諸国ニテモ、其国内ノ式社ヲ国庁ノ近地ニ合祭シ、拝祭ニ便セシナラン、備後国志、津高郡市場村総社条ニ、宝亀頃ノ鎮座ト伝フトアリ、其伝果シテ信ナラバ、春日ヲ祀レルト年代略近シ、今国ニヨリテハ、六所宮ト云フモノ遺リテ総社トハ称セザル国モアリ、其六所ノ祭神モトカクノ説アリテ一定ナク、畢竟総社ト六所ト国ニ因テハ、其制同ジカラザリシト、見エタリ)、此社其始ハ、何如アリケン、中世ヨリハ、鹿島ノ摂社ニテ康永二年(1343)鹿島神領田数注文ニ、総社七十六町六反大ト載タリ、且此社人清原治詮、宝徳二年(1450)七月、鹿島大宮司中臣則広ヨリ権祢宜職ニ、補セラレシ任符(按是僭称ナリ、外ニ庁官ヨリ五位職ニ補セシ状モアリ、皆職ノ字ヲ加ヘタルハ、猶憚ル所アルナリ)、及文和三年(1354)鹿島御船祭

用途目録等ヲモ、社中ニ蔵セリ、因テ思フニ、本社ハ鹿島神宮ニテ、式社ヲモ合祀セシナルベシ、(按東鑑ヲ検スルニ、国庁ノ総社ト、一所ノ総社トノ二アリ、百錬鈔ニモ、法成寺総社、蓮花王院総社、行願寺総社ナドアリ、伊能頴則云、百練鈔ニ蓮花王院総社ノ神号ヲ並挙タルヲ見レバ、皇国ノ神ト蕃神トヲ合祭スル故ニ、寺院鎮護ノ社ヲモ、総社ト云フ、称ハ同ジケレドモ、其実ハ異ナリ、鎮守モ北山鈔ニ鎮守明神位階封戸事ノ一条アリテ、必寺院鎮護ノ称ニテハナケレド、東鑑、伊豆国願成院鎮守、百練鈔、東大寺鎮守ナドアルハ、上ノ一所ノ総社ト同シク、寺院鎮護ノ祠ヲ云フ、氏神又ハ宇夫須奈ニ同ジカラズ)。(『新編常陸国誌』)

総社神社 宮下町に在り、伊邪那岐、瓊々杵命、素盞嗚命、大宮姫命、布留大神、大国主命の六神を祀る、其創立の年代は詳ならざれども、往昔当町を国府と称せし時代に於て、国中の参拝を便にする為数社を勧請合祀せしものたること明かなり、されば、国庁の総社なりしならん、当初本社は国分尼寺のありし尼寺ケ原附近にありしを、天慶年間国府大掾平詮国其城を築ける後、鎮守の為に遷し祭りしものなりと云ふ、往古伝来の神器文書あらんには、就いて考証するを得べきも、経年久しきに亘り、兵火の災桑海の変に係り、其大半を散佚せしを以て徴するを得ずと雖も、猶ほ現存する古文書四十二通あり、内宣旨院旨を賜はりし事、正応四年胡元来襲の際敵国降伏の御祈祷を命ぜられし御教書、永仁五年留守所の下文、正安三年天長地久国吏安穏留守所泰年御祈祷云々の国宣、其他王侯貴紳の崇敬篤かりしこと、就いて知るに足るもの鮮かならず、殊に関東の名将太田持資入道道潅、予て本社の神威嚇々たるに感じ、永享十二年五年奥州へ下向の折、本社に参篭し武運の冥助を祈られける、其後果して戦捷ならざることなければ、道潅ますます社徳の尊厳なるに感じ、軍配団扇一握短冊二葉を寄進せりと、其時詠みし歌に

曙の露は置くかも神垣や榊葉白き夏の夜のつき

後世に至り、其裔孫遠州浜松城主太田備中守資宗、道潅の献ぜし軍配団扇を見て喜悦の余り、更に金の梨子地の筥を造り、猶其由来を筥の蓋に記録して寛文八年戌申四月当社へ返納せり(太田道潅軍配之団扇筥蓋記〈略〉)、其他本社へ祈願を篭め、所願成就奉謝の為に献じたる宝器の重なるものを挙ぐれば、入野左衛門平幹景の納めし軍配団扇一握、佐竹右京太夫源義宣の納めし軍配団扇一握、常陸大掾平貞国の納めし古代鉾一、久留間丹波守猛虎の納めし鞭一挺、薗部左京亮藤原時定、屋代三郎四郎治時、薗部彦三郎家定之女千代益等が納めたる三十六歌仙の額、大掾家代々の寄付状及び諸国の豪将勇士より誓書を篭られたる古文書等にして、是等によりて考証するも本社の霊験顕著にして、神威の赫然たりしこと推知するに難からず、さればにや、将軍家よりは神田を寄付せられ、猶造営の節は御教書を以て国中に下知あり、又当国の領主代々祭祀の料を献り寄進を怠らざりしものなるべし、現今の社殿は寛永四年領主皆川山城守の再建せられしものにして、其後天和三年領主松平伊勢守拝殿を修築せしが、経年久しくして荒廃せしかば、明治十九年六月氏子にて拝殿神門に修復を加へ、同時に本殿の屋根を銅瓦を以て改葺せしなり、猶輓近に至るも神威赫々霊験灼焉なるが為、朝野貴紳の参拝絶えず、然るに社格の郷社に属するを遺憾とするもの多かりしが、明治三十三年九月県社に列せられしを以て、町民の喜悦斜ならず、直ちに資金を捐めて本社の基本となせり、社殿奉願に墨痕香ばしく社号を栽したる者あり、故正一位太政大臣三条実美公の筆にして、一見崇敬の念自ら禁ずる能はざらむ、境内頗る広大ならずと雖も、位置高丘に在るを以て頗る眺望に富み、殊に迂曲せる幾段の石階は、蒼然として古色を帯び、老杉参差蔭冷やかなるを覚ゆ、酷夏炎天を焦すの時、一度茲に逍遥せんか、冷気骨を沁して三伏の暑立所に忘れん、社殿の傍稍々平坦なる所に相撲場あり、年々九月九日大祭執行の際、角力を挙行す。(明治43年〈1910〉「石岡誌」)

以上の記述から概略を知ることができる。しかし、創建時期やその後のあゆみ、さらに創建場所については判然としない。以下本稿では、昭和期以降の研究成果(宮地直一「總社に関する一考察」、伊藤邦彦「諸国一宮・惣社の成立」、『茨城県史・中世編』など)を参考にしながら、常陸國總社宮について若干の考察をしてみる。

まず創建時期については、諸国総社成立の通説どおり、11世紀後半から12世紀とするのが妥当であろうが、常陸國總社宮の場合、このことに関しては前述「常陸総社文書」に極めて貴重な史料が残されている。即ち、総社文書最古の史料である治承3年(1179)の「総社造営注文案」(注文というのは中世の上申文書のひとつで、人名や物品の数・種類などを列挙して具申するために作成する文書である)には、前半部を欠きながらも総社の造営に関してその建物と建設者が記されているのである。

〈前欠〉

□□□一宇 板葺 菅間 二鳥居雷社二宇 板葺 当社

忌殿一宇五間 萱葺 筑波社 倚屋一宇五間 萱葺 吉田社

舞殿一宇参間 佐都社 職掌人屋一宇三間 静都社

御経蔵一宇参間 稲田社 竃殿一宇三間 三村竹来社

馬場屋一宇三間 大国玉社

鳥居三基 一鳥居 片野郷 二鳥居 田子共郷 三鳥居 当社

玉垣六間 大橋郷

治承三年 五月 日 散位百済

目代散位中臣朝臣

この文書の最後に署名した散位百済は税所氏のことで、税所と目代の連署する形式は、当該期の常陸国衙の公文書としては一般的であり、總社宮の造営が国衙の決裁を経た公的なものであることを伝えている。また、ここにみるように總社宮のさまざまな建物の造営を、常陸二宮・静神社、三宮・吉田神社をはじめ筑波山神社、佐都神社、稲田神社、竹来社、大国玉神社などの有力神社、また国府近辺の菅間郷(八郷町須釜)、片野郷(同町片野)、田子共郷(同町柿岡字高友)、大橋郷(石岡市東大橋)などが負担しており、總社宮が国の諸社を統括する性格をもっていたことが知られる。さらに、前半部を欠くため肝心の本殿の記載がないが、この文書から全体を概観すれば、建物の種類と規模、ことに鳥居を三基そなえたところなどから地方における大規模な神社であったことが想像される。ただこの総社造営に関して、常陸一宮・鹿島神宮の名がみえない。鹿島神宮は嘉祥3年(850)に正一位の神階を与えられ、平安時代の10世紀以降も藤原氏の氏社として毎年鹿島使が発遣されるなど、朝廷や藤原摂関家と密接な関係を保ち、当該期には常陸一宮として絶大な勢力をもっていた。この鹿島神宮が總社宮の造営に無関係であったとは思われないが、史料に現れてこない理由として、前掲宮地論文は次のように考察する。

本国の一宮鹿島社が香取とゝもに朝廷の宗祀として国内は勿論、近国に比倫を断つ特別の格式にあったのは今更いふまでもない。然れば国衙の官人等が当初から祭祀を慎み崇敬の誠を捧げたのは勿論で、ためにいつしか一国の中心たる府中に祭礼を行ふに至ったのであらう…古くから国府近く鹿島神の祭場が設けられて居て、事故ある際奉幣の用にも供せられたものであるまいか…かやうにして一宮鹿島社は社柄府中でも単独の祭祀を以て待遇されたにより、総社では恐らく二宮吉田社以下の神霊を合祭するに止まって之に及ばなかったのであらう。断簡とはいへ、さきの治承の注文に鹿島の名を見ないのは最ものこと…本国では総社が主となって、鹿島の祭事を担当し、之を神社の形式に進ましめなかったが、それは固より本国に限る慣例とせられねばならぬ。

以上に述べた治承3年(1179)の「造営注文」が、常陸國總社宮創建時のものなのか、あるいは創建以後の大規模修造営時のものなのか、前半部を欠いているため明らかでない。もし仮にこれが創建時のものであるとすれば、諸国総社のなかで創建時期が確定できる唯一の総社ということになるが、最小限いえることは、常陸國總社宮の創建は治承3年以前にさかのぼるということである。そしてその上限について考える時、平安朝の有名な日記文学「更級日記」(作者は菅原孝標の娘)の一節が有力な手がかりとなる。長元5年(1032)、「更級日記」の作者が25歳の時、父菅原孝標は常陸介に任ぜられる。日記には任官と出立の様子に続いて、常陸国における父孝標の消息が述べられる。

神拝といふわざして国の内ありきしに、水おかしく流れたる野の、はるばるとあるに、木むらのある、おかしき所かな、見せでと、まづ思ひいでて、こゝはいづことかいふと問へば、子忍びの森となむ申すと答へたりしが、身によそへられて、いみじく悲しかりしかば、馬より下りて、そこにふた時なむながめられし。

子忍びの森(笠間市押辺に比定される)という場所で、はるか京都に残した子供を偲んで物思いにふける親心を表現した一節であるが、本項の課題に即して重要なことは、常陸介として赴任した菅原孝標が神拝を行ったという事実である。前項で述べたように、「神拝」は新任の国司が赴任した時、最初に国内の諸神に参拝する、国司の業務のなかでも最も重要な行事であった。この神拝を簡便にするために国府域またはその近隣に建てられたのが総社である。従って、この時期即ち菅原孝標が常陸介に任官した長元5年(1032)の時点では、總社宮は創建されていなかったことになる。これらのことから總社宮の創建は、長元5年(1032)から治承3年(1179)の範囲のある時期、即ち諸国総社成立の通説どおり、11世紀後半から12世紀と考えることができよう。

一方、總社宮の創建場所については謎の部分が極めて多い。創建以来現在地に位置していたとすれば創建場所についての考察の必要はなく、従来からそれを前提とした立論は多い。しかし、前述「造営注文」にみる大規模な神社が、三方に崖をめぐらす台地南端の狭小の地である現在地に創建されたとは考えにくく、前掲史料に引用された万延元年(1860)・宮本茶村著「常陸誌料郡郷考」には「総社・今府中古城の後にあり故趾は古国分尼寺ありし尼寺カ原と云ふあたりなり大掾詮国其城を築ける後鎮守の為に移し祭りしか」という記述もみえる。また市内谷向にある八幡神社の東側に「総社あと」という場所があり、大掾氏が兵火をさけるため總社宮を移した所という伝承もある。さらに「常陸総社文書」所収「延元元年(1336)清原師氏訴状」のなかの「米吉名者、為惣社之敷地、師氏重代相伝之御祈祷所也」といった記述は田畠をふくむ広大な総社の敷地を予想させる。いずれにしても、總社宮が創建されたと推定される平安時代末期の常陸国衙の所在も不明であり、当該期の国府全体の空間がどのようになっていたのか全く不明である現在、總社宮創建の場所は確定のしようがないというのが現状である。

鎌倉時代以降、總社宮は国衙機能の低下とともに国内神社の総括者としての役割が縮小し、国衙域=府中の総鎮守としての機能に転化していく。正和4年(1315)国衙の命により、常陸国内の地頭に造営役を賦課し總社宮の造営を行おうとしたが、元応元年(1319)にかけて地頭たちの総反撃を受けたことが「常陸総社文書」から知られる。これは国衙の力の低下を如実に物語るものであった。また、幕府・朝廷の側でも地方神社の統制を一宮を中心としたものに変化させていき、「国家が一宮を国家的神社制度として認識し始めたとき、実体的な裏付けがなく観念的存在であった総社は、その短く脆弱な歴史的使命を既に果し終えたに違いない」(伊藤前掲論文)という事態ともなる。とくに前述のように強大な勢力を誇った一宮・鹿島神宮のある常陸国では、康永2年(1343)の「鹿島神宮領田数注文」に「惣社七十六丁六反大」云々とあるように、總社宮が一宮鹿島神宮領として現れている。このように總社宮は常陸国鎮守から、国府域=府中の総鎮守として認識されるに至る。そして室町から戦国時代にかけて、この府中を支配した小領主・大掾氏によって、現在地に限定あるいは移築されたと考えられるのである。ちなみにこの府中の領域は、寛政年間(1789〜1801)の「府中雑記」に「古人の説に古當国の府と云し一躰の地は村上龍神山より鬼越山、向は雫山其内に染谷、粟田、高倉、上中下雫、夫より市川、野寺、三村、境戸、石川、夫より向地は小井戸、川中子、玉里、一町田、四ケ村、小井戸、大橋、是を堺として此内の村々を府内何村々々と言し也…」とあるように、現在の石岡市域全部と旧千代田町・旧玉里村の一部を含む空間であったと考えられる。總社宮はこの府中域の総鎮守として明治維新に至るのである。

第2節 近世府中の祭礼

【近世総社の祭礼】

近世前期の元禄年間、總社宮はそれまでの神仏習合の両部神道から唯一神道となり、社内にあった仏像や境内の神宮寺を分離する。この間の事情を現在市内に残る地誌類は次のように記している。

惣社明神古来両部神道にて社内釈迦薬師観音地蔵文殊像奉安置之所、元禄歳中唯一神道に成、因為社僧東耀寺へ右之尊像従役所給之、観世音は今富田町神宮寺に安置(「常府要用録」)

富田町神宮寺ハ元惣社明神ノ地中矢大神門ノ外、西ノクボミニアリ、明神唯一御取立ニツキ、元禄年中井上源蔵殿ノ時、富田町東ノ裏ニ移ス、今神宮寺跡ト云、其後今ノ地ニ移ル、同観音堂モ其時今ノ地造立也(「府中雑記」)

このことは、總社宮が従来からの常陸一宮・鹿島神宮の支配から離れ、独立した神社として唯一神道吉田家を中核とする徳川幕府の、神社編成の一環に組入れられたことを意味した。

近世も元禄年間以降になると、かつての国府域=府中から多くの村々が独立し、府中は「府中平村」(旧大字石岡の範囲)あるいは「府中宿」をさすようになる。しかし、旧府中域の総鎮守としての總社宮の地位にいささかのゆるぎもなかった。旧府中域の村々では村内に独自の鎮守を祀りながらも(府中平村は八坂神社〈後述〉、染谷村は鹿島神社、高倉村は鹿島神社など)、総鎮守總社宮の9月9日の祭礼には、祭礼唯一の催し物である奉納相撲に、村内の力自慢を代表選手に送り、村人はその応援に熱狂したのである。その景況を、寛政3年(1791)の山口仙栄著「総社神宮祭礼評議(総社大明神祭礼評議)」は、あまりの熱狂ぶりに対する批判をこめて、次のように記す。

神事相撲の事、諸国共にある事にて、神いさめの為には能事と見へたり、当社相撲の始りは往古はしらず、近代に至りては延享年中の頃、九月九日の祭礼の節、神前にて相撲興行せんと議するといへども、社地狭くして興行成難きゆへに、此日表川面にて興行せし事一両度ありしが、毎年にてはなかりけり、然るに祭りの日成と言とも人に相撲の場のみ群集をなして社地は甚だ淋敷ゆへに、其後宝暦年中今の場処に心付て興行せしより今に至る迄間断ある事なし、尤天明年中甚凶作大変にて休みし事有、此外に休事なし、是大勢の人集めを致し、祭日賑敷、神の悦ひ給ふべければ、神すゝしめの為には、むるいの事と諸人一同に悦ひ侍る…角力は交るが故に一勝一負、其勝たる者は悦ひ、負たる者口惜敷思ひ、或は時として意趣を含み、或時によりあやまちありて血をみる事あり、猶甚敷は卒死する事あり、又即死せざれども病根と成、一生の間かたわと成事あり、或十日廿日之内に死する者もあり、既に明和安永の頃成べし、当御祭礼相撲に依て高倉村の人身を痛め、十日斗の内に死したり…角力は時として血をあらはし又は卒死して神庭を穢し奉る事あれば、是以て神いさめには成べからず、又氏子も男子壮年の人抔も相撲の場へ出るに、はやき人は神前を通り神拝もせずに宮下通りをして角力場へ行く人多し、二三歳の小児は男子と言とも鳴物賑はしき事なきがゆへに、見る人も稀なり、老人迚も角力を好める人はゆき好まざる人はゆかず、是神拝の心なく角力のみ心ひかるゝ故なり、又昔より女の見る時は角力の怪我有といへならはし来り、ゆへに神を拝せんと思ふ心の女中も、安永年中頃迄は遠慮して一向に出ざりけるが、天明年中の頃より少し宛は女中も神拝に出る様に成けれども、未出ざる人も多し、又他処人は神拝に心なく、只角力見物の心にて来る故に、神前へは顔出しもせずして角力場へ至り、しまいの晩き時は其席より直に宿処へ帰る者多し、故に相撲の場のみ賑ひて祭日成とも神前は左のみ賑はしからざれば、神をいさめ奉る道にも背ける成べし…。

近世總社宮の祭礼は、現在のような神輿の神幸や獅子舞・山車などの風流物は一切なく、ここに述べられた奉納相撲が唯一の催物であった。否、この奉納相撲は總社宮を総鎮守として崇敬する旧国府域(府中)の村々が行う最大の神事だったのである。その起源については、前掲「総社神宮祭礼評議」に「総社の奉納相撲の始まりについて、昔のことは不明である、延享年間、9月9日の祭礼の時、恋瀬川付近で二、三度行ったことがあるが、毎年ではなかった、この相撲を行うと、祭りの日にもかかわらず、相撲場のみに人が群集して、社地がさみしくなる、そこで宝暦年間頃から今の場所で相撲を行うようになり、現在まで絶えることなく続いている」という意味の記述があり、延享年間(1744〜48)以前のことは不明とされるが、おそらくは中世の總社宮が鹿島神宮の摂社であったことから、鹿島神宮祭事のひとつに淵源をもつと思われる。

即ち、9月9日の鹿島神宮祭事に「相撲祭」があり、同神宮旧枝家祢宜家の「年中祭祀次第」には、

九月九日祭祀…猿田彦之仮面戴之、役人上祢宜、火鉢にて篝を焚き鉾を振る、役人鐘大夫、則ち出勤之面々へ戴かす、次に小別当より小童二人出し、赤白の角力を行ふ、次に各起座立揖して兼ねて飾り置く所の車二輌へ日月之形を作り両車競曳す…。

と記述される。この鹿島神宮の相撲祭は、鹿島祭神・武甕槌命が出雲の伊那佐之浜で諏訪祭神・建御名方命と力くらべをした(日本の相撲の起源という)ことに由来し、その後神事としては小人数から多人数の子供の取組みとなり、その神事の後に大人の相撲も盛んに行われた。明治6年(1873)、鹿島神宮の相撲祭は旧暦9月9日が新暦の10月29日に当ることから、同日に行われることになった(現在は文化の日とあわせて11月3日に行われる)。この9月9日の鹿島神宮祭事・相撲祭こそ總社宮の奉納相撲の起源と考えられ、さらにいえば9月9日という期日から類推するに、例祭日の淵源とも考えられる。例大祭における相撲は、信仰を共有する人々にとっての崇敬心の表現であると同時に、神事の核をなすものでもあったのである。

常陸國總社宮例大祭の奉納相撲は、明治期に、現在の例大祭の形式が成立した以降も、9月9日本祭りの中心的な催物となり(ちなみに往古鹿島神宮の相撲祭事に神事の役割を担った猿田彦は神幸行列の華として再び登場する)、昭和の戦時体制下、各種の風流物や余興が自粛された際にも奉納相撲だけは行われた。その時の様子を当時の新聞は次のように報道する。

総社神社祭礼 石岡町では八日から三日間恒例により同町県社総社神社の祭礼を執行するが、時局柄一切の催し物を取止めて自粛自戒し体位向上の折新治郡下青年団の奉納相撲リーグ戦を挙行する。(昭和14年9月7日『いはらき』)

総社神社例祭賑ふ 石岡町県社総社神社例祭は九日執行午前九時石岡駅に奉幣使を迎へし年番仲之内町代表柴野善兵衛、区長高城信一郎の両氏外神社氏子総代諸氏は社務所へ参着、町長、署長その他参集の上奉幣使潔斎祓所で祓式を受け神官、署長、御幣物奉幣使随員、町長、氏子総代、祭典委員、参列者の順で社殿へ参進して着座茲に厳粛なる祭儀を修しそれより浦安の舞を奉上して祭典を終はり神域相撲場では郡青年団参加の奉納宮相撲があり秋晴れの好天に恵まれ非常な賑はひであった。(昭和16年9月10日『いはらき』)

神社内の神事相撲から、総鎮守總社宮への旧国府域(府中)の村々の奉納相撲、明治・大正から昭和前期の本職の相撲取りを招請しての相撲興行、そして新治郡内の青年団対抗戦から現在の県内高校相撲選手権大会へと、相撲の担い手は時代により変化していくが、例大祭における奉納相撲は、文献上から確認できるだけでも270年以上にさかのぼる、最も伝統ある行事として現在も継続されている。

【祇園と愛宕】

近世初期、かつて大掾氏の府中城があった一郭に、現在の旧石岡市街の原型となった府中の町立てが行われた。この間の事情は、市内に残る数種の地誌類に散見される次のような文言によって確認される。

…今之町立ハ故之城中也、慶長二年ニ町ニ成ル、故之町ハ長峯寺ガ表ニテ、村上道、尼寺ケ原、木間塚、堀向、杉並、三王台、大塚、竹原道、下千石ハ兵崎、根本台迄人家居タル也。

つまり、府中の町はかつての城内で、慶長2年(1597)に町立てが行われた。それまでは長峯寺(若松町)が中心で、村上へ向う道、尼寺ケ原から木間塚、杉並から山王台、さらに大橋境まで町があり、下千石(山王川下流地域)は兵﨑から北根本の台まで人家があったというのである。また、府中を通過する本街道(水戸−江戸街道、のちの陸前浜街道)も、三村から中津川(恋瀬川)舟渡りで田島、貝地・山王台・大橋を経て竹原にいたるルートであったものが、慶長年間の府中町立て以降、市川から、土器屋(幸町)・馬地(冨田町)・金丸を経て山王台・大橋・竹原にいたるルートとなり、さらに寛永・正保年間(1624〜48)までに土器屋・新宿(泉町)・杉並・行里川を経て竹原にいたる現在の道筋(旧六号道)が完成した。この17世紀中頃には、出し山・行里川・根当・田崎・半ノ木・正上内・谷向・大谷津・兵﨑などの新田集落も成立し、18世紀前半には、長峰寺が若松町に、新宿が泉町に、土器屋が幸町に、馬之地が冨田町に、馬之地上が守横町にそれぞれ改称し、13町9新田等から構成される府中平村(現在の旧大字石岡)が成立した。

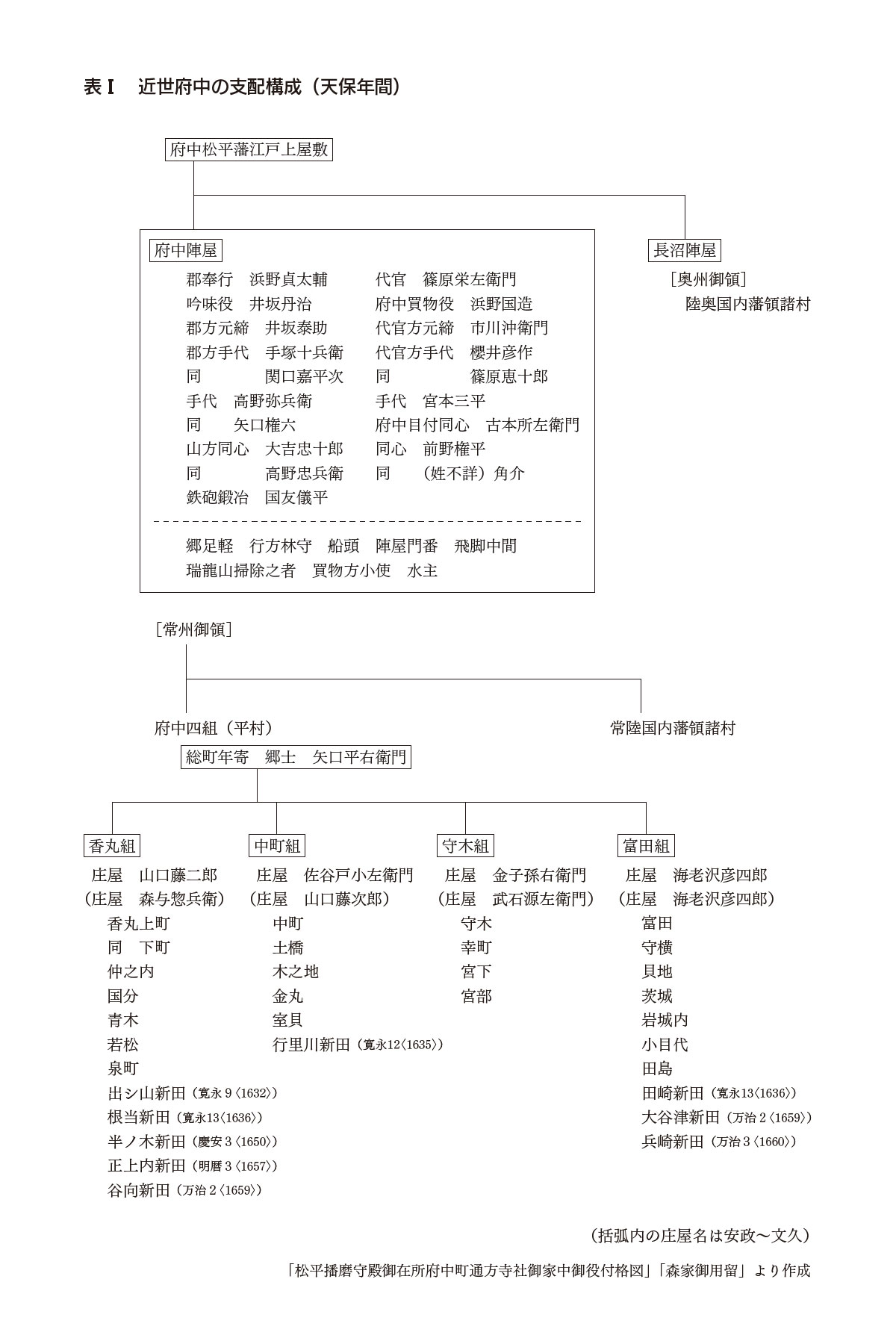

この府中平村は、別表Ⅰ「近世府中の支配構成(天保年間)」にみるように、香丸組、中町組、守木組、冨田組の4組に分けられ「平四組」といわれた。各組ごとには庄屋が任命され、年貢徴収や各種の行政事務を処理したが、その上位にあって府中の総名主役を勤めたのが中町の矢口家であった。慶長年間の府中の町立ては、この矢口家のある中町を、文字どおり中心として行われた。中世以来の大掾氏を滅ぼして新たに府中領主となった佐竹氏は、府中城を再構築するとともに、城内の旧大掾家臣団屋敷地を中心に新しい町をつくる。香丸氏屋敷跡に香丸町、森木氏屋敷跡に森(守)木町、その中央に町の中枢即ち「中町」をつくり、その3町を中心に町立を行ったのである(「平四組」もはじめは香丸・守木・中町の3組であったが、のち馬之地〈冨田〉組が独立して4組となる)。

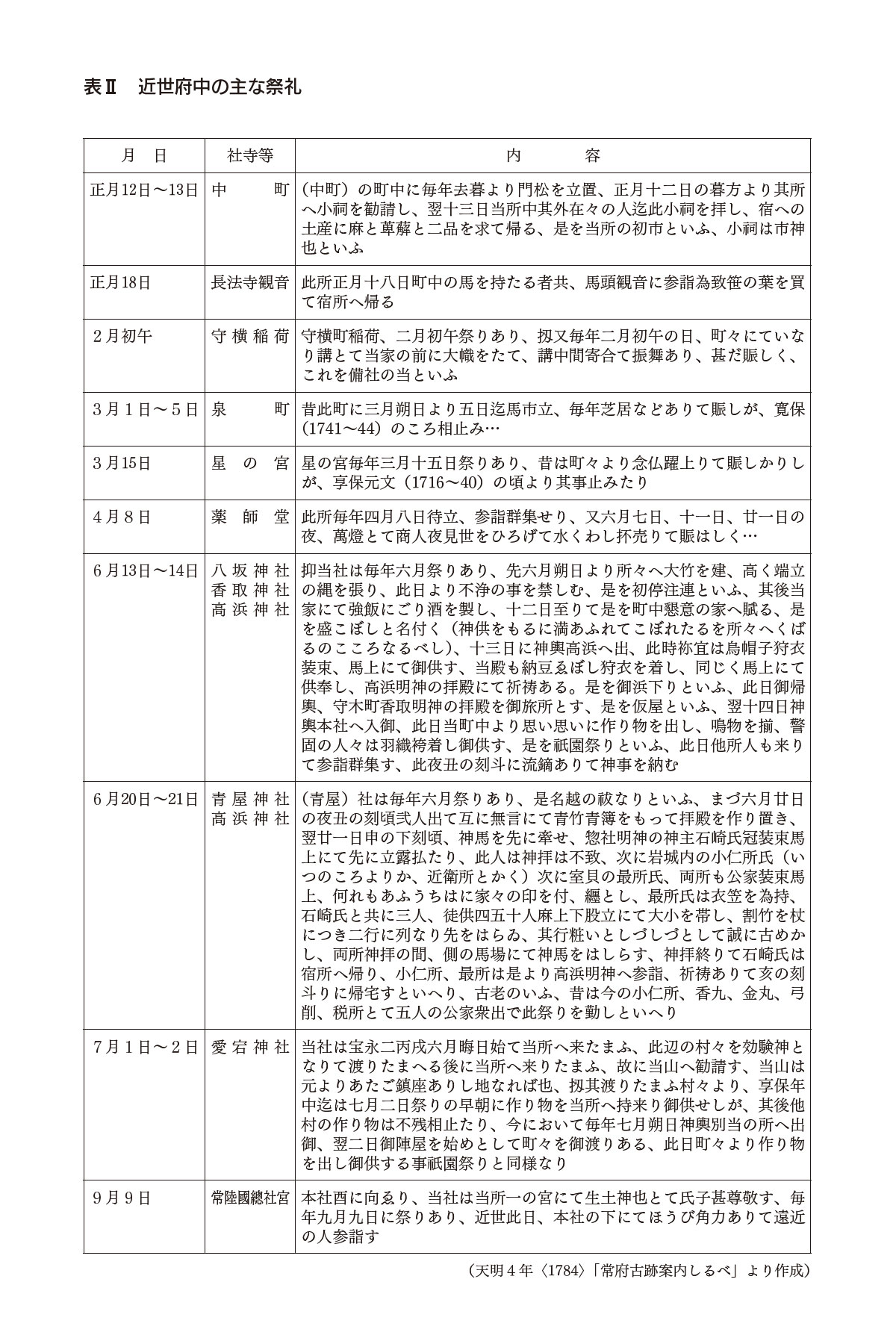

さて、別表Ⅱ「近世府中の主な祭礼」は天明4年(1784)に府中青木町の医師・山口仙栄によって著された「常府古跡案内しるべ」(「常府総覧記」ともいう)から、近世府中の祭礼行事の一覧を作成したものである。ここにみるように、近世府中の町では、前項に述べたほかにも、さまざまな祭礼行事が行われていた。そしてその大部分の祭礼に中心的役割を果したのが、府中総町名主ともいうべき矢口家であった。「矢口家文書」所収の「矢口平右衛門由緒書」は、その経緯を次のように述べる。

一 御当地市の儀、私先祖その外古来の者出合候得て立ち始め申し候、三日市を頭と仕り、私前より立ち始め申し候、正月かざり松竹等も私方より立ち申し候、正月十三日市祭、私所にて支配仕り候、この節も古来の者共出合、立ち始め申し候、市の儀は村中は申すに及ばず、近村までその利を得ざると申す者御座なく候、私壱人の市にて御座なく候、然れども町老に御座候故、市祭支配その外かざり松竹等も先々よりただ今に於て私方にて仕り候えども、壱人として太儀を申す者も御座なく候、然らば村中への働きと存じ奉り候

一 御当地天王の儀、村中の氏神に御座候故、六月十四日祭礼に御座候、その節社内せまく御座候故、私屋敷へ宮を立て置き申し候、毎年大晦日に御供えを上げ、所繁盛の祈祷仕り候、この儀も私壱人の氏神にて御座なく候えども、町老に御座候故、右の通り仕り候、正月かざり松竹等も私方より立て申し候

一 御当地青屋の祭礼の節も村代に神馬を出し申し、天王祭の節も出し申し候

一 御当地薬師、四月八日町にて御座候、この節も古来より私参詣仕り候えば開帳御座候、私不参のうち開帳御座なく候、この儀も御当地町老と申す司に御座候故と恐れながら存じ奉り候。

これらの諸祭礼行事のなかで最も盛んに行われたのは、府中平村の「村中の氏神」(ちなみに總社宮は旧府中域の村々の総鎮守である)天王(八坂神社)の祭り(祇園祭礼)であった。祭礼の内容は別表Ⅱに記されるとおりであるが、ここで注目すべきは、後の例大祭の原型が示されることである。即ち、神輿の仮殿への泊、各種の風流物の登場などである。民俗学者柳田國男によれば、マツリという語は、本来、神に饌物をさしあげること、そうして神意を聞いて従うという意味であるが、民間ではいつしか華やかな練り行列が出る祭礼型の祭りが中心に据えられるようになったという。それは疫神観の普及と、この世に怨恨を抱いて死んだ著名人物たちの遺恨の表出である御霊信仰の高まりのなかで成長していった。この祟り神を慰撫し鎮まらせ他界に送り返そうとして、神饌物を供え、飾り物をし、音楽で囃し立てた供奉行列を繰り出す「風流」が定式化していく。柳田によれば、この風流物や神輿の淵源は京都の夏の「祇園祭り」とされ、それが全国に普及し、やがて秋・冬にも拡散して一年中の祭礼の主要な形式となっていったといわれる。近世府中の祇園祭礼も以上のような背景のもとに成立したもので、この祇園祭礼が明治以降の例大祭の原型をなすという意味で、「今日常陸總社宮例祭として行われている石岡のまつりが、江戸時代においては天王社の祇園まつりであったことは興味をひく事実である」という『石岡市史・下巻』の記述は広い意味での祭礼把握として論理的には肯える。柳田は『日本の祭』のなかで次のように記す。

一般的なる祭礼の特色は、神輿の渡御、これにともなういろいろの美しい行列であった。中古以来、京都などではこの行列を風流と呼んで居た。風流は即ち思いつきということで、新しい意匠を競い、年々目先をかえていくのが本意であった。我々のマツリはこれあるために、サイレイになったといえるのである。…神様を祭場にお迎え申す方式にも乗り物を用いた例は早くからあった。神馬がもう一つ前であり、中世の歴史に有名な日吉の神輿はその一つ、春日の神木というのも手輿に乗せ申してかついで出た。ただ現在普通になって居るような飾り神輿に至っては、本来はただ定まったある神社だけのものであった。京の祇園が最初であったように、我々の間では想像して居る。…怖るべき神々、特にその神の御怒りをなだめ奉るべき御祭のみが、もとこういうふうにできるだけ美々しい支度をしたのではないかと思って居る。すなわち少なくとも諸国の多くの御社の神の御渡りにも、この綺麗な御輿を用い始めたのは流行であり改造であり、近世の平和期以後の文化であり、従ってまた主として都会地にまず入ったもののようである。工芸史の方面から見ても、この事はかなりはっきりと説明し得られる。つまり日本の新たなる文化は、第一次に広範囲に、この方面に適用せられたのである。ここには頗る複雑な社会心理が働いて居ることと思うが、とにかくこれによって、多くの城下町や湊町に、一つの立脚地または一つの力と頼むものができたのだが、そのかわりには「日本の祭」は、よほど昔の世とは変ったものになった。これがまた所謂祭礼を、他の種類の様々の祭と対立させて、考えてみなければならぬ理由である。

府中の祇園祭礼は、後述の愛宕祭礼とともに、前述の府中平村4組のうち中町・守木・香丸の3組の年番交替によって運営されていた。別表Ⅱにみるよう6月13日に中町の八坂神社を出た神輿は、華やかな行列を従えて高浜神社に至り、「御浜下り」を行う。その日は帰路守木町の香取明神(現在の金刀比羅神社)の仮殿に一泊、翌14日の夕刻還御する。そしてこの14日には各町からさまざまな風流物が出され、「此日他所人も来たりて参詣群集」し、大きな賑わいをみせるのである。この風流物について、「矢口家文書」所収の明和年間(1764~72)と推定される御用留断簡には「きおん御祭礼之次第」として次のような記述がみられる。

一番 さゝら 富田

二番 やたいおどり 中町

三番 子供おどり 香丸

四番 子供おどり 守木

五番 ミろく 木之地

六番 ふし 泉町

七番 田打おどり 幸町

八番 ほうさい 青木

九番 かたかた 若松町

十番 ほろ 中ノ内

十一番 人さゝら 金丸

また、「嘉永四年(1851)香丸組亥御用留」(「森家文書」)には「祇園祭礼年番中町組…風流物左之通」として、

一 子供踊 中町

一 子供踊 土橋

一 子供踊 金丸

一 豊采 青木

一 ミろく 木之地

〆一 沙々羅 富田 是ハくじなし御輿先へ出ル

と記述される。

一方、7月2日に行われた愛宕の祭礼にもこれらの風流物が出ている。愛宕祭礼の内容については別表Ⅱにみる通りであるが、前掲明和年間の御用留断簡には「七月二日祭礼次第」として次のような風流物が記述される。

一番 さゝら 富田守横町

二番 俵付馬 正上内

三番 俵付馬 岩城内小目台

四番 俵付馬 土橋

五番 塩くみせいけん笠 香丸町

六番 子供おどり 森木町 〈以下欠〉

さらに嘉永7年(1854)の「香丸組御用留」には、

愛宕祭礼、年番守木町踊屋台、土はしは当年より定例大獅子、香丸町は定例取極無之間当年は俄おどり…

とあり、安政3年(1856)の同御用留にも、

七月二日愛宕御祭礼年番泉町風流物書上左之通

さゝ羅 富田町

豊さい 青木町

獅々 土橋町

踊屋台 金丸町

関の戸忠臣蔵三段目附屋台浦しま 国分町泉町

右之通ニ御座候、年番香丸組

と記される。

このように近世府中の祇園祭礼や愛宕祭礼の風流物は、「屋台踊」「子供踊」「田打踊」「ほうさい念仏踊」など踊りを主体としたものが多かったが、「富田のササラ」「木之地のみろく」「土橋の大獅子」など、後に例大祭に主要な役割を果す風流物も登場している。とくに「富田のササラ」は祇園祭礼において、仮殿の香取明神から神輿が出発する時、神輿かつぎ、御幣をたてた神馬の口取りとともに酒一升づつの振舞いを受ける習わしがあり、祇園・愛宕両祭礼ともに神輿の先に出て神幸行列の先頭をきるものとして位置づけられていた。さらに明治以降の例大祭においては「昔から〈七度半の迎え〉という伝えがあり、シシやダシが祭りに出てもらうため何回もササラの前に頭をさげ、迎えに行き、八回目の迎えに行く途中、目抜き通りでやっと出合うのが常であった」という伝承が生れるほどの格式をもった。文献上から確認できるだけでも230年以上にさかのぼる歴史をもつ風流物である。

近代になると、常陸國總社宮例大祭の成立とともに風流物がそれに移行し、祇園・愛宕の祭礼は次第に小規模化していく(愛宕神社は安政4年〈1857〉に別当花光院のあった現在地に遷座して以降神輿の出御はなく、八坂神社は昭和8年〈1933〉總社宮に合祀される)。それでも明治期には總社宮の例大祭と平行して賑やかな祭礼が行われていたことが次の新聞報道から確認できる。

石岡町の祇園祭 新治郡同町鎮座八坂神社祇園祭を去る二十四日執行せるが其前日神輿高浜町に渡御し非常の賑ひなりと(明治40年7月26日「いはらき」、明治40年7月24日は旧暦の6月14日)

石岡町の愛宕祭 一昨日は新治郡石岡町の愛宕神社の祭礼にて各戸業を休み近在よりは待受けし雨天後とて中々の人出ありと云ふ。(明治40年8月12日『いはらき』、明治40年8月10日は旧暦の7月2日)

石岡町の祇園祭 新治郡石岡町香丸町鎮座の八坂神社祇園祭りは去る八日より執行し、同町有志の寄付にて成りし神輿を香丸の若い衆が午後八時頃掛声勇ましく担ぎ出し、浜下りと称して同町仲町高喜横町迄引揚げ来ると、他町若衆等が俺等も寄付したのに揉ませぬのは不届きだと、数十人神輿の左右より現はれ、路傍の瓦礫を急霰の如く投げ付けたるより、茲に一場の大礫を演出し、制止のため尽力したる石岡分署の花ケ崎刑事は為めに後頭部及前額部に負傷したので、直ちに神輿を宮入りさせ、揉む事禁止になったので若衆連は大ベソを掻き居り。(明治44年7月10日『いはらき』、明治44年7月8日は旧暦6月14日)